Wir leben in kuriosen Zeiten.

Religion verstummt.

Die Gesellschaft wird religiöser.

Eine seltsame Spannung:

Der Glaube an Gott schwindet,

das Denken in absoluten Wahrheiten wächst.

Mit Inbrunst werden die eigenen Überzeugungen vertreten.

Glaubenskriege ganz ohne Gott?

Politik,

Ernährung,

Klima –

sind dies die neuen Glaubensfragen?

Die eigene Sicht erscheint absolut richtig.

Wer anders denkt –

moralisch abgewertet

oder gar ausgeschlossen.

Darum glaube ich,

wir brauchen nicht mehr,

sondern weniger,

keinen starken,

sondern

einen schwachen Glauben.

Was heisst das?

Antworten finden sich bei Lukas,

Kapitel 18, Verse 9–14:

das Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer.

1. Zwei Ebenen der Geschichte

Erste Ebene: Zwei Arten des Glaubens

Zuerst

das Unmittelbare,

der Inhalt selbst.

Zwei unterschiedliche Glaubensformen,

zwei ungleiche Arten des Gebets.

Zwei Männer gehen in den Tempel, um zu beten.

Der Pharisäer spricht:

„Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen – kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Zwei Tage in der Woche faste ich, und ich gebe den zehnten Teil von allem, was ich kaufe.“

Abseits. Still.

Der Zöllner.

Traut sich nicht, zum Himmel aufzublicken.

Schlägt sich an die Brust

„Gott, vergib mir! Ich weiss, dass ich ein Sünder bin.“

Zwei Arten, vor Gott zu stehen.

Der Pharisäer braucht Gott,

missbraucht Gott für sich selbst,

um sich absolut zu setzen –

eigenständig,

unangreifbar,

losgelöst von anderen.

Gott – Mittel zum Zweck,

um die eigene Position,

die eigene Ansicht,

den eigenen Lebensstil

als unantastbar richtig zu deklarieren.

Zurück bleibt er allein.

Besser als alle,

getrennt von allen.

Die Beziehung bricht,

zu Gott,

zum Mitmenschen.

Sein Glaube – ein abgeschlossenes System.

Gott wird relativ,

fassbar,

klein genug

für seine eigene Hosentasche.

Ein Gott,

zugeschnitten

auf die eigene Meinung,

die eigene Lebensform.

Anders der Zöllner.

Gott übersteigt

jedes Denken,

jede Gewissheit,

jede Lebensform.

Im Angesicht Gottes

begrenzt er sich selbst.

Nicht Gott,

er selbst wird relativ.

Relativ meint Relatio – Beziehung.

„Sei mir Sünder gnädig.“

Die Gnadenbitte öffnet.

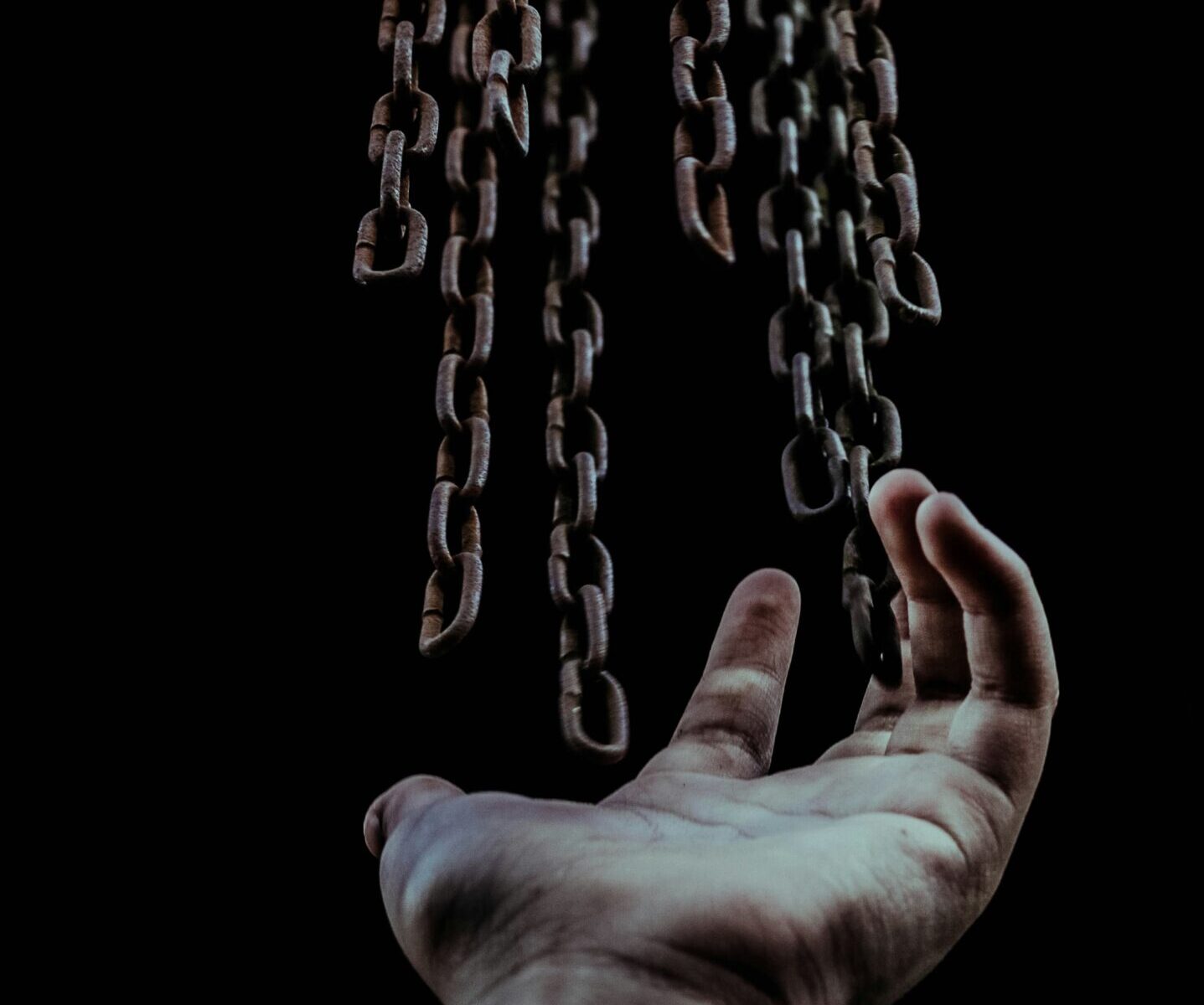

Seine Haltung:

die der offenen Hand.

„Hilf mir,

beschenke mich,

ich brauche dich.“

Dieser schwache,

abhängige,

suchende Glaube ist paradox stark –

weil er Raum schafft für Beziehung.

Der Pharisäer lebt einen absoluten Glauben,

der Beziehungen zerstört.

Der Zöllner lebt einen relativen Glauben,

der Beziehungen ermöglicht.

Zweite Ebene: An wen Jesus die Geschichte richtet

Die zweite Ebene:

der Kontext der Geschichte.

„Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis.“

Jesus spricht zur religiösen Elite,

kritisiert seinesgleichen,

weist sein eigenes Team zurecht.

Er kritisiert Religion – von innen heraus.

Dies wird oft übersehen.

Christentum ist Religionskritik.

Manche sagen, Marx und Co. brachten nichts Neues.

Schon die alten Propheten erhoben ihre Einwände.

Von Amos bis Jesus –

die Bibel ist eine wichtige Quelle für Glaubenskritik.

Dies ist eine Stärke des Christentums:

Die Kirche hat nicht nur die Aufgabe,

Glauben zu fördern,

sondern auch dessen Ausübung kritisch zu reflektieren.

Wichtiger Punkt,

gerade heute an diesem Taufsonntag.

Die Verpflichtung der Eltern,

ihr Kind in der christlichen Tradition zu erziehen,

beinhaltet die Glaubensvermittlung

und die Schulung in dessen Kritik.

Gehen wir weiter

zur Frage der Relevanz.

2. Relevanz für heute

Wo liegt die Bedeutung für heute?

Hierzu: ein spannendes Interview bei Sternstunde Religion.

Ich mag das Format.

Bernd Stegemann im Gespräch –

Dramaturg und Theaterwissenschaftler.

Er sagt:

„Der moderne Mensch führt Glaubenskriege, ohne an Gott zu glauben.“

Wir leben in einer säkularen Welt –

dennoch verhalten wir uns religiös.

Nicht, dass die Leute beten

oder gar in die Kirche gehen würden.

Es ist die Haltung:

Wir setzen Meinungen absolut

und erklären Andersdenkende zu Ungläubigen.

Diese Dynamik zeigt sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen.

Ohne den folgenden Beispielen ganz gerecht zu werden,

hier vier Themenfelder, die dies verdeutlichen:

- Die Bewegung der „Letzten Generation“.

Das Anliegen,

ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen,

ist wichtig und richtig.

Ihre Kommunikation

trägt religiöse Züge.

Der Name „Letzte Generation“

ist eschatologische,

endzeitliche Sprache.

Die eigene Zukunftsvision ist definitiv,

es gibt nur einen möglichen Verlauf.

Wer dies anders sieht,

liegt falsch,

trägt die Schuld

am unvermeidlichen Ende.

Dialog mit Andersdenkenden

wird schwierig,

gar unmöglich.

Nochmals: Ich verstehe das Anliegen,

doch die verwendete Sprache sehe ich kritisch. - Die politische Spaltung.

In vielen Ländern,

besonders in den USA,

verhärten sich die Fronten:

links gegen rechts,

liberal contra konservativ.

Die politische Haltung wird zum religiösen Bekenntnis:

das eigene Programm – der Weg zum Heil.

Der Präsident:

der Messias oder der Teufel.

Das eine oder das andere,

je nach Partei.

Doch beide Seiten stehen im Extrem.

Es geht nicht um die Sache,

sondern um Treue zum Lager.

Der Diskurs stirbt,

Zusammenarbeit ausgeschlossen,

denn beide Seiten setzen ihre Wahrheit absolut. - Der Nahostkonflikt.

Das Thema ist heikel.

Wir sehen zwei Flaggen:

Palästina und Israel.

In uns regen sich Emotionen.

Wir sind mitten im Konflikt.

Egal, wo wir stehen –

wenn wir die eine oder die andere Flagge sehen,

spricht wahrscheinlich der innere Pharisäer:

„Wie kann man nur!

Gott sei Dank bin ich nicht wie diese Leute.“

Auch hier:

Ich teile das Anliegen.

Völkermord und Terrorismus sind zu verurteilen.

Doch bei jedem Streit gilt:

religiöse Haltung ist destruktiv.

Nie kämpfen reine Gute gegen absolut Schlechte.

Alle tragen Schuld.

Beide haben Gründe.

- Ernährung und Lebensstil.

Essen.

Ich liebe es

und geniesse es.

Doch auch hier spriesst das Religiöse.

Ernährung kann moralische Kategorie sein.

Vegan ist der Weg zur Gesundheit.

Das Heil liegt in der richtigen Diät.

Und so kann Nahrung trennen.

Gemeinsames Essen,

Austausch und Beziehung

werden so schwierig.

Was nun?

Neben der Diagnose findet sich bei Bernd Stegemann auch ein Lösungsansatz:

„Nur wenn wir anerkennen, dass unsere Ansprüche kein göttlicher Wille sind – wenn wir die Demut dem Bescheidwissen vorziehen –, können wir die Welt bewahren oder sogar besser machen.“

Mich erinnert dies an den Zöllner.

Ein relativer, schwacher Glaube,

der die Gesellschaft offen hält.

Wer seine Überzeugung relativiert,

wer Demut übt,

dem anderen zuhört,

der baut Brücken –

und rettet damit das,

was uns verbindet.

3. Zwei Anwendungen im Alltag

Wie kann das konkret aussehen?

Diese Predigt kann ich nicht von anderen einfordern.

Sondern nur auf mich und meine Bubble anwenden.

- Differenzierte Selbstkritik üben.

Ich möchte mich in differenzierter Selbstkritik üben.

Es liegt eine Kraft darin,

die eigene Position zu hinterfragen,

Kritik am eigenen Lager zu üben.

Die Menschen,

die die Grenzen und Schwächen,

die Fehler und Sünden

bei sich selbst

und im eigenen System kennen und benennen,

das sind die wichtigen Stimmen unserer Zeit.

Konservative, die rechte Übertreibungen erkennen.

Linke, die um die eigenen Abgründe wissen.

Israelis, die Missstände in Israel ansprechen.

Palästinenser, die den eigenen Umgang mit Gewalt thematisieren.

Umweltaktivistinnen, die um die Schwierigkeiten einer radikalen Umweltpolitik wissen.

Paradox:

Diese Stimmen schwächen ihr Anliegen nicht.

Im Gegenteil:

Wer die eigenen blinden Flecken kennt,

um die Schwächen seiner Position weiss,

ist glaubwürdiger und reifer.

Hier zeigt sich, wer sein Gebiet wirklich beherrscht.

- Einen „schwachen Glauben“ leben.

Zweitens

möchte ich mich

in einem „schwachen“

bzw. „relativen“ Glauben üben.

Was meine ich damit?

Das schwache Denken von Gianni Vattimo erklärt es:

„Aus dem schwachen Denken ergibt sich auch eine bestimmte Haltung anderen gegenüber: Weil ich mir meines Seins und der Welt nicht sicher bin, höre ich zu und komme ins Gespräch, statt Letztbegründungen und Wahrheiten zu verkünden. Mit dieser Haltung kann ich in einer pluralistischen Gesellschaft leben.“

Diese Haltung wünsche ich mir.

In aller Selbstüberzeugung

die eigene Position,

das eigene Sein

offen halten,

relativ zu sein –

im Sinne von:

Raum schaffend

für andere und ihre Sicht.

Dies ist für mich gelebtes Christentum –

aus zwei Gründen.

Erstens verkünden wir

einen allumfassenden

und dabei

unfassbaren Gott.

Gott übersteigt jede Position,

ist grösser als jedes Denken

und Sprechen.

Kann Gott nie erfasst werden,

ist er immer mehr als meine eigene Perspektive.

Folglich:

Gott ist immer auch beim anderen zu finden.

Auch der,

der ganz anders denkt,

hat mir etwas zu lernen.

Zweitens:

In Jesus Christus zeigt sich Gott

als der, der sich selbst zurücknimmt,

sich beschränkt,

um Raum zu schaffen für andere.

In Jesus Christus begrenzt sich Gott,

relativiert sich Gott.

Darin,

in Jesus Christus,

liegt die Grundlage zur Gottesbeziehung

und zur Beziehung zu unseren Mitmenschen.

Darin liegt die Kraft eines schwachen Glaubens.

Er könnte die Grundlage zu einer gesunden und pluralen Gesellschaft sein.

Amen.

Die Inhalte dieses Beitrags basieren auf einer mündlich gehaltenen Predigt am 26.10.2015. Sie wurden mithilfe eigener Notizen und unter Einsatz von KI-gestützten Schreibwerkzeugen verschriftlicht und redaktionell überarbeitet.

Du willst genau wissen was das heisst? Hier findest du den gesamten Chatverlauf als PDF: https://christiangfeller.org/wp-content/uploads/2025/11/Dok10-1.pdf